“That time of year thou mayst in me behold (LXXIII)” di William Shakespeare: analisi, traduzione e interpretazione.

Category: Traduzioni e Interpretazioni,RITA MASCIALINO, “That time of year thou mayst in me behold (LXXIII)” di William Shakespeare: analisi, traduzione e interpretazione. Dalla Rivista di Analisi del Testo Filosofico, Letterario e Figurativo: N. 5/Dicembre 2002, pp. 55-80. CLEUP Editrice Università di Padova.

La traduzione di un testo letterario che risale a quattro secoli fa pone accanto ai problemi tipici di qualsiasi traduzione in primo luogo il problema relativo al tipo di linguaggio in cui realizzarla, se attuale o con tratti di antichità. Io credo che, se il linguaggio da tradurre è l’inglese del sonetto LXXIII di Shakespeare, veramente vi possa o forse, trattandosi di un linguaggio tanto eccezionale, vi debba essere almeno un triplice timore: quello di eliminare caratteristiche del testo inglese per qualche verso importanti e riverberabili in qualche misura nella lingua italiana; quello di fare apparire tale linguaggio come modo espressivo di un uomo qualunque del Paese di arrivo, nel caso specifico: di un italiano medio, ciò che non terrebbe conto del fatto che si tratta di un uomo inglese non medio e di due lingue diverse dai tratti che al di là delle possibili sovrapposizioni divergono decisamente quanto a personalità in esse rappresentate; inoltre quello di far apparire un testo del Seicento del tutto simile ad un testo del presente. Quanto all’assimilare o meno i testi originali del passato in toto alla cultura di arrivo, io ritengo più opportuno che il lettore in lingua di arrivo abbia l’impressione che il testo del passato sia un testo del passato e non uno della sua epoca, questo, detto molto semplicemente, perché non vedo il motivo di una totale attualizzazione, ossia non vedo che vantaggio ne possa avere il lettore, tutto questo, ripeto, vale per la Traduzione Immanente (Mascialino 1996), non certo per la traduzione pragmatica, rifacimento o volgarizzamento, che possono attualizzare a piacimento i testi originali. Da parte mia mi è sembrato di non dover mettere le mie forze migliori né a travestire Shakespeare da italiano di oggi, in quanto tale azione non richiede le forze migliori di nessuno, né a poetare secondo il mio estro prendendo spunto dai suoi sonetti, né a volgarizzare secondo ulteriori canoni pragmatici la sua opera d’arte, né e meno che mai a pensare di abbellire il testo originale in quanto consapevole di quanto possa essere risibile voler abbellire un testo letterario che deve essere tradotto e di come il cosiddetto abbellimento sia uno degli espedienti più miseri per aggirare le difficoltà inerenti al processo traduttivo (Mascialino 1996). Mi è sembrato invece di dover mettere le mie forze migliori al servizio della comprensione delle peculiarità di un testo artistico, nel caso qui trattato: di quello shakespeariano, che, pur componendosi di immagini all’immediata apparenza semplici, risulta molto sofisticato già al primo tentativo di comprensione che vada oltre il livello della semplice parafrasi. Ho voluto così tentare qui, per quanto mi è stato possibile, di costruire un testo tradotto – e quindi analizzato e interpretato – capace di riprodurre al meglio la Spazialità Dinamica (Mascialino 1997 e segg.) dell’originale, ciò che ha reso necessaria, tra gli ulteriori sforzi, un’indagine approfondita delle possibilità associative a monte di immagini e termini presenti nel sonetto e nel più ampio contesto delle opere shakespeariane. Per altro Shakespeare adopera a mani larghe in tutte le sue opere, spesso, se non sempre, consciamente, la polisemia dei termini specialmente quando essa è incentrata sulla compresenza, in un unico termine, di significati opposti o molto diversi l’uno dall’altro, questo in base all’uso dell’ironia cosiddetta tattica (Lausberg 1967) che si riscontra ampiamente nei testi shakespeariani, ossia l’ironia che supera quella cosiddetta retorica, più agevolmente riconoscibile, e che è la più chiusa possibile, ciò che intensifica al massimo il fattore sorpresa qualora essa venga aperta e scoperta: dove non ci si aspetta che qualcosa abbia in sé due volti invece di uno solo e si è percepito il volto per così dire più consueto e superficiale, il percepire l’altro volto meno consueto e meno superficiale, per qualche verso magari anche opposto a quello estratto secondo il progetto concettuale più convenzionale, produce un’emozione sempre abbastanza intensa e spesso anche molto intensa dovuta appunto all’improvvisa entrata in funzione di circuiti cerebrali portatori di spazialità dinamiche opposte a quelle già operative e di fatto la tecnica dell’ironia tattica condensa spazialità dinamiche diverse che vengono per così dire dipanate secondo i vari livelli di comprensione dell’interprete. Un esempio particolarmente interessante della polisemia dei termini nella prospettiva dell’ironia tattica di Shakespeare sta, secondo quanto ritenuto in questo studio, nel quattordicesimo e ultimo verso che ottiene qui un’interpretazione non conformistica (Mascialino 1997, 2001), ossia non ferma su quanto altri hanno già interpretato, non frutto di variazione sinonimica di quanto prodotto da altri interpreti, ma basata direttamente su quanto si trova nel testo originale, un’interpretazione che qui pongo come nuova e a mio giudizio più corretta interpretazione del sonetto LXXIII di Shakespeare sul mercato culturale italiano e, per quanto mi consta, anche estero (…)

Seguono qui i due testi, quello originale inglese di Shakespeare e quello tradotto in italiano da Mascialino, rispettivamente contrassegnati dalle sigle A73 e B73. Per quanto attiene all’ortografia e punteggiatura dei testi shakespeariani come in genere dei testi risalenti ad una certa distanza di secoli dall’epoca contemporanea, esse variano, anche se di consueto non grandemente, da un’edizione all’altra. Qui è stato preso in considerazione il testo presente nella Oxford Edition del 1962, a sua volta una ristampa della Oxford Edition del 1912, riproducente senza introdurre variazioni l’ortografia e punteggiatura connotanti i testi originali shakespeariani e, ove esistano più versioni degli originali, indicante le varianti nei glossari posti alla fine dei tre volumi dedicati alle tragedie, alle commedie, alle poesie e alle restanti opere. Viene aggiunta in questo studio la ripetizione del primo verso del sonetto inglese e di quello tradotto, ripetizione non presente nell’originale né nella Oxford Edition, affinché funga da titolo così da dare alla memoria un mezzo in più, oltre al numero, per una più immediata e concreta identificazione del sonetto.

A73 Testo originale di William Shakespeare (Craig-Dowden 1962: 73, 1088)

That time of year thou mayst in me behold

That time of year thou mayst in me behold,/

When yellow leaves, or none, or few, do hang/

Upon those boughs which shake against the cold,/

Bare ruin’d choirs, where late the sweet birds sang.//

In me thou seest the twilight of such day,/

As after sunset fadeth in the west,/

Which by and by black night doth take away,/

Death’s second self, that seals up all in rest.//

In me thou seest the glowing of such fire,/

That on the ashes of his youth doth lie,/

As the death-bed whereon it must expire,/

Consum’d with that which it was nourish’d by.//

This thou perceiv’st, which makes thy love more strong,/

To love that well which thou must leave ere long.//

B73 Traduzione (Mascialino 2002: qui)

Quel tempo d’anno scorger in me tu puoi

Quel tempo d’anno scorger in me tu puoi,/

Quando gialle foglie o niuna o poche pendon/

Giù da quei bracci che si crollan contro il freddo,/

Cori ’n aperta ruina ove augelli dolci omai cantaron.//

In me tu vei ’l crepuscolo di un cotale giorno,/

Come poscia ’l tramonto a ovest scolorisce,/

Il qual la notte nera via a poco a poco trasferisce,/

Di morte doppio sé che in quiete tutto suggella.//

In me di un tale fuoco tu vei la fiammella,/

Qual sulle ceneri giace di sua gioventù,/

Come il letto di morte su cui spirare dee,/

Con quello consumato dal qual nutrito ei fu.//

Questo tu percepisci, che rende il tuo amore forte di più,/

Ben quel fonte per amare che devi presto lasciare.//

Mi soffermerò qui su alcune scelte relative alla prima strofa mettendole in breve comparazione con quelle offerte da numerose traduzioni italiane di tipo pragmatico (Mascialino 1996-2002), comparazione che evidenzierà come e quanto possa variare il significato secondo la spazialità dinamica convogliata dalle parole ritenute sinonime. Accennerò quindi alla rilevantissima polisemia di un termine presente nell’ultimo verso del sonetto, la quale è di ardua riproduzione nella lingua italiana che non dispone per altro di un termine dalla corrispondente doppia semantica. Premetto che ho cercato di conservare il più possibile il rapporto spaziale tra i versi dell’originale e quelli della traduzione, nonché le rime per quanto realizzabile all’interno della maggiore equivalenza possibile dei due testi sul piano semantico-emozionale. Iniziamo dal termine “boughs” del terzo verso, che gli studiosi italiani citati nella bibliografia ridanno con “rami”. Ciò è senz’altro esatto, tuttavia il significato originario e ancora esistente di bough non è quello di ramo, ma quello di “spalla” o stilopodio in zoologia, ossia parte del braccio che va dal polso al gomito e corrispondente parte della zampa, di conseguenza quello di ramo per analogia, ramo importante, non ramoscello, mentre branch ha come significato primario quello di ramo e per analogia quelli di “branca” e affini. Il termine bough per braccio e ramo mantiene le due possibilità, il termine ramo no, per cui ho preferito tradurre con “bracci” che non si può riferire alle braccia di una persona, ma che ricorda comunque le braccia di una persona e nel contempo può stare per più significati, anche per ramo. Interessante è nel contesto di questa prima strofa il verbo to shake coniugato alla terza persona plurale del presente e riferito ai rami – o “bracci” in questa traduzione. Qualcuno lo ha reso con “lottano tremando”, altri con “tremanti” o “tremano” o “tremanti(...) stanno” o “fremon contro” e simili. Dato il contesto particolare che presenta diverse proiezioni della persona di Shakespeare in diversi fenomeni o componenti della natura e dato che compare, sempre nel contesto, una parte del cognome dell’autore che coincide con la forma del presente di to shake, mi è sembrato importante rendere tale verbo con qualcosa di affine a quanto sta nel contesto inglese. Vediamo dapprima che significa il cognome dell’autore. Il termine -speare significa lancia, giavellotto; to shake a speare significherebbe scuotere la lancia o lanciare la lancia; shake unito a speare, appunto Shakespeare, significa qualcuno che scuote la lancia per lanciarla. In italiano, a quanto ne so, non esiste un cognome Lancialancia o “Scuotilancia”, ma esiste un cognome “Crollalanza(lancia)”, che è l’esatto corrispondente dell’inglese “Shakespeare” – per altro il cognome dell’autore fu oggetto di ironia da parte di un rivale a Shakespeare contemporaneo, il quale giocò con la sua particolare composizione appellando l’autore Shakescene o Scuotiscena per dileggiarlo. Tornando a to shake, esso significa certo anche tremare, ma in quanto chi trema si scuote – per tremare ci sono in inglese anche altri verbi quali to shiver, to tremble etc. Per altro sia to shake che crollare sono sia intransitivi che transitivi, mentre “tremare” è solo intransitivo: He is shaking a speare, Egli crolla la lancia o Egli scuote la lancia, ma non Egli trema la lancia. Scelte per il sintagma “shake against the cold” quali al freddo si scuotono (Virgillito 1999: 73, 103) o tremanti alle gelate (D’Errico Fossi-Zizzero 1993: 73, 75) fanno coincidere lo scuotersi con il tremare e fanno in tal modo perdere del tutto l’associazione alla volontà di combattere implicita nel crollare o nello scrollare o scuotere la lancia, al combattere l’ultima battaglia, anche se data già per persa vista la disparità delle forze, così che sparisce dunque il lato tragico ed eroico di questa prima proiezione relativa alla persona di Shakespeare e si evidenzia invece solo il tono elegiaco e comunque più quello di una femminea reazione di impotente tremore e timore, della mancanza del coraggio di contrapporsi alla morte incombente come nemico certamente vittorioso – il freddo è sì il clima del tardo autunno e dell’inverno, quindi della morte dell’anno per così dire, ma è per eccellenza anche l’accompagnatore dei processi di morte degli animali. Quanto al tremare contro il freddo o il gelo e simili (Baldini-Darchini 2000: 73, 95; Cecchin-Zazo 1993: 73, 77; Chinol 1997: 73, 75; D’Agostino-Rutelli-Marelli 2000: 73, 147; Pisanti 1996: 73, 149; Rossi in Baldini 2000: 73, 191; Serpieri 1998: 73, 213; et al.), si tratta di un’azione dalla Spazialità Dinamica incoerente: la preposizione “contro”, nel testo inglese “against”, indica una contrapposizione e certo si può tremare quando ci si contrappone ad un nemico tanto più forte di noi, ma è altrettanto certo che non si può adoperare il tremare come arma per contrapporsi contro qualcuno in quanto il tremare non è un’arma buona a contrapporsi, bensì è in sé azione del tutto innocua, che indica per altro proprio la paura di contrapporsi. Ora in italiano non solo ieri, ossia nel passato, ma ancora oggi, il verbo apposito per indicare lo scuotimento della lancia nella mano del braccio alzato e finalizzato a lanciarla contro il nemico o un bersaglio è propriamente il verbo crollare, che significa anche “precipitare a terra” e affini, così come la lancia gettata cade al suolo dopo il suo volo e, se ad esempio conficcata in un uomo, cade con lui comunque al suolo. La traduzione qui offerta “che si crollan contro il freddo” conserva le connessioni citate in quanto esprime: sia il tremare dal freddo e al freddo, quindi la reazione più passiva al freddo – si veda anche tentennare o crollare il capo e simili, dove l’azione ha una spazialità dinamica dal moto quanto mai debole –, sia la volontà di combattere contro il freddo con le forze rimaste, le quali, trattandosi dell’immagine di un albero inteso come metafora per un uomo, si visualizzano in bracci(a)-rami che si scuotono scarni al vento gelido e mortale dell’inverno non come bracci(a)-rami che tremano dal freddo, ma come precarie lance che vengono comunque crollate dallo scarno albero-tiratore contro il freddo; sia infine l’associazione al cognome e quindi all’identità dell’autore proiettata non solo nell’immagine complessiva, ma nel dettaglio dello scuotere-scrollare-crollare le ormai misere braccia come lance da combattimento in un ultimo eroico moto di orgoglio e di onore, eroico in quanto attuato nella consapevolezza dell’insuperabile dislivello delle forze, un’immagine altamente drammatica e speculare della situazione psicofisica del protagonista del sonetto, proiezione di Shakespeare, di fronte alla morte sentita vicina e inevitabile. Il quarto verso merita alcune delucidazioni, in quanto si presenta con doppi sensi che non si possono rendere in italiano in nessun modo se non a senso unico, ossia rinunciando ad uno o all’altro senso presente invece contemporaneamente nella polisemia dell’originale. Cominciamo intanto con il dire che il sintagma “Bare ruin’d” non è stato in questa traduzione inteso conformemente a quanto offerto in genere dalle restanti traduzioni, ma come forma parallela di bare-headed o barefaced, rispettivamente, per citare solo qualche significato di base, a capo scoperto e a faccia scoperta, a viso aperto e simili, ossia: non nel significato di nudo, spoglio e affini, ciò con cui il termine “bare” viene reso aggettivo attributivo di choirs, cori, bensì nel significato già accennato di aggettivo predicativo collegato direttamente al participio passato in funzione di attributo “ruin’d”, e solo indirettamente a “choirs”, come si trattasse di cori apertamente rovinati, in rovina non più mascherata, ma palese, appunto “Cori ’n aperta ruina”, come nella traduzione data in questo studio. Quanto al termine choir, esso significa coro, ma in primo luogo indica quattro fogli piegati senza rilegatura a formare un piccolo libro o un componimento poetico, termine che si collega anche al “leaves” del secondo verso, che è stato tradotto con “foglie”, ma che significa anche “fogli” di un quaderno. I “choirs” in rovina sono dunque non solo compagnie canore ormai apertamente decadute, ma anche poesie, versi, sempre comunque canti ormai non più brillanti come quelli di un tempo, come le “leaves” che stanno sia per fronde che per poesie, per foglie o “fogli” ormai ingialliti su cui stanno scritte le poesie, così che ai rami-bracci intesi come lancia che l’autore crolla contro il freddo della morte sopraggiungente si sovrappone anche la poesia di Shakespeare che viene ad essere così l’arma con cui ha combattuto per la vita e con cui combatte anche l’ultima battaglia. Ora il termine bird in inglese significa non solo uccello, ma anche fanciulla. Se Shakespeare intendeva introdurre solo l’immagine di uccelli canori, si tratta di uccelli maschi che fanno parte del suo discorso poetico e poiché gli uccelli maschi cantano soprattutto per amore, allora la poesia del protagonista è una poesia erotica prodotta da un maschio che esalta la manifestazione erotica dei maschi che ha accolto nei suoi versi come nelle sue braccia-(bracci), ciò che contiene una allusione, per quanto lieve e lontana pur obbiettivamente presente nel contesto, all’amore omosessuale. Se Shakespeare intendeva adombrare nel termine “birds” anche la presenza di dolci fanciulle – e l’aggettivo “sweet” è molto adatto a sostenere questa presenza –, allora gli uccelli che cantano essendo maschi e nel contempo anche fanciulle rimandano alla presenza di maschi con caratteristiche femminili, maschi omosessuali dunque. Certo molti poeti hanno cantato la primavera annunciata dal soave canto degli uccelli e simili senza rimandare ad un tipo o l’altro di maschio, ma nel caso di questo autore sappiamo dall’analisi delle sue più importanti opere che è un appassionato di termini convoglianti spazialità dinamiche doppie o triple o anche più numerose, per cui tale sovrapposizione di spazialità va ricercata in modo particolarmente sottile e i termini che la convogliano vanno quindi sondati e vagliati nella più ricca polisemia ad essi possibile ed anzi sarebbe una forzatura non voler vedere nell’immagine dei rami-bracci-foglie-fogli-poesie come cori per il canto di uccelli anche l’immagine di maschi erotizzati dall’arte del protagonista e di maschi addolciti nell’eros come fanciulle, mentre non è presente da nessuna parte la benché minima allusione alla figura della donna come destinataria di tale eros. Così si hanno, condensate nella polisemia dei termini che Shakespeare ha scelto, quattro diverse immagini espresse con stesse parole: 1. l’immagine relativa all’autore come albero i cui rami o bracci ormai spogli o con poche foglie ingiallite vorrebbero combattere contro il freddo e nel contempo tremano per l’immane compito; 2. l’immagine relativa ai versi scritti dal poeta sentiti quali fogli ormai ingialliti a somiglianza delle foglie ingiallite dell’albero semispoglio; 3. l’immagine relativa alla poesia prodotta dal poeta quale trascorso e ormai devastato luogo di incontro tra amanti, i “choirs” o “cori” ormai in rovina; 4. l’immagine di un eros bifronte cantato dalla poesia del protagonista proiezione diretta di Shakespeare. Certo possono essere coincidenze non volute, delle quali Shakespeare sia stato del tutto ignaro e inconsapevole e ciò farebbe di Shakespeare un artista incapace di analisi invece che un artista insuperabile della parola quale egli è, in ogni caso resterebbero sempre associazioni presenti nel testo, seppure a livello inconscio. Un cenno al rifacimento di Ettore Sanfelice che, pur altamente poetico, si allontana tuttavia molto dall’originale: nel terzo verso “Upon those boughs which shake against the cold”, nella mia traduzione “Da quei bracci che si crollan contro il freddo”, troviamo in Sanfelice: “i rami cui tremar fa l’aquilone” (Baldini-Darchini 2000: 73, 186) che, oltre a presentare in ampia misura il fraintendimento già trattato del tremare e la totale assenza della spazialità dinamica del combattere con rami come lance etc., offre una Spazialità Dinamica diversa da quella presente nel testo shakespeariano. Nella cultura italiana in generale il testo è stato più o meno liberamente rifatto come è per altro d’uso nella tradizione pragmatica, ad esempio per il quarto difficile verso “Bare ruin’d choirs, where late the sweet birds sang” si hanno “cori in ruina senza uccelli e canti” (Virgillito 1999: 73, 103), “Cori spogliati di uccelli canori” (Piumini 1999: 73, 157) e simili, c’è anche chi ha inteso sweet non come “dolci”, ma come briosi (Marelli 2000: 73, 146), ciò che non coglie l’associazione rilevante con la dolcezza femminile presente a mio giudizio nell’immagine di Shakespeare ed esaltata dall’aggettivo “sweet”, più adatto a femmine che a maschi. Veniamo a conclusione della breve nota traduttiva all’ultimo verso, altamente problematico. Il problema riguarda il termine “well”, tradotto ovunque in Italia – e, come vedremo, anche nelle traduzioni straniere – con l’avverbio “bene” o semplicemente, come si suole dire, saltato date le difficoltà che presenta la sua interpretazione. All’analisi risulta che il termine well ha almeno due possibilità in ambito semantico, una riferita all’avverbio bene e l’altra riferita al sostantivo pozzo, sorgente di acqua, sorgiva, polla etc., comunque acqua che affiora dal profondo della Terra. In genere il contesto decide molto agevolmente e senza equivoco tra l’un campo semantico o l’altro, ad esempio quando si inizia un discorso e si premette well, questo non significa certamente pozzo o sorgiva, ma dunque, come il nostro be’, forma tronca di bene. Al contrario nel contesto attinente a questo sonetto la decisione non è immediata o, più esattamente, non è stata immediata per me, in quanto la riproduzione con un avverbio, come finora nelle traduzioni, veniva a banalizzare troppo il sonetto, tanto straordinario per quanto precede da far ritenere poco verosimile la caduta di stile rappresentata dal senso di “well” come avverbio bene collegato in primo piano a to love, ed inoltre veniva a stonare anche dal punto di vista compositivo, strutturale. Certo il termine scelto da Shakespeare è polisemico – avrebbe di fatto potuto scegliere un altro avverbio, se avesse inteso “well” solo come avverbio, che non fosse polisemico nella misura di “well” – e pertanto è stato indispensabile comprendere il motivo a monte di una tale scelta problematica, come vedremo. Tuttavia, poiché nella lingua italiana non vi è un termine che abbia la medesima polisemia di quello inglese well, una soluzione quasi obbligata è quella di rinunciare ad uno o all’altro significato ed allora la rinuncia riguarderà il significato meno opportuno considerato il senso generale della composizione, ciò che comporta, come minimo, la considerazione dell’intera poesia nelle sue strutture di superficie e profonde e nella loro relazione e quant’altro, in ogni caso occorre individuare l’una o l’altra direzione, ciò che nel caso in questione non è immediato come potrebbe apparire in superficie, certo non si può evitare l’analisi, non si può dare per scontata la soluzione più comune senza analizzare tutte le spazialità dinamiche convogliate dai termini. Posti dal testo di Shakespeare di fronte alla scelta da attuare quanto ad interpretazione e traduzione dell’ultimo verso del sonetto LXXIII, tutti gli studiosi hanno scelto tuttavia finora la soluzione che emerge in superficie e non richiede particolare analisi. Da parte mia non ho voluto rinunciare alla interessantissima polisemia del termine originale, così che ho scelto di rendere l’unico termine inglese con un sostantivo ed un avverbio, sostantivo si colloca semanticamente in primo piano come compete ai sostantivi – e nell’originale al significato primario di “well” come sostantivo – e avverbio in secondo piano come compete agli avverbi rispetto ai sostantivi – e nell’originale al significato secondario di “well” come avverbio –, avverbio che contiene in un piano ancora più remoto un’ulteriore allusione importante di cui parlerò in dettaglio più avanti. In questo sonetto Shakespeare, come abbiamo visto già per qualche particolare, proietta se stesso molto direttamente in ambiti naturali: dapprima, nei versi 1-4, in una stagione, l’autunno con poche foglie ingiallite sugli alberi quasi del tutto spogli, privi dei canti degli uccelli; poi, nei versi 5-8, nel finire del giorno, nel crepuscolo che sta per essere portato del tutto via dalla notte nera, che tutto chiude nell’oscurità più fitta; poi ancora, nei versi 9-12, nel morire di un fuoco che si sta spegnendo sulle ceneri della propria gioventù e sta consumando ormai l’ultimo resto di sé sul proprio letto di morte. Gli ultimi due versi, 13-14, secondo le traduzioni e interpretazioni finora vigenti, mostrano un cambiamento nel paesaggio, ossia non mostrano più nessun fenomeno naturale in cui l’autore si proietti, mentre secondo l’interpretazione data in questo studio i due versi restano in armonia con le tre strofe precedenti, offrendo essi un quarto paesaggio naturale proiezione di Shakespeare, ancora un fenomeno della natura, quello relativo ad una discesa sotto terra e di una risalita in superficie come sorgente d’acqua perenne. Cominciamo con la prima strofa. Le azioni principali sono date da “behold”, “hang”, “shake” e “sang”, ossia nella loro forma infinita (trat)tenere-scorgere, pendere, crollare-scuotere-tremare e cantare. Si tratta di tre presenti relativi al guardare, al pendere e al crollare e di un passato remoto relativo al cantare, come se in luogo del canto che ormai non c’è più appartenendo esso ad un passato che non ha più nessun legame con il presente, appunto il passato remoto, si possa vedere solo un’immagine che assomiglia a quella di un albero sfrondato per l’incipiente inverno e offrente residue foglie che pendono senza più vita e rami nudi o quasi che crollano o scuotono se stessi al freddo e contro il freddo come lance in una disperata e ormai solo simbolica battaglia, immagine che allude alla morte incombente del protagonista proiettato in tale albero e stagione e presentato non mentre trema o si scuote per il freddo e per la paura di un nemico tanto forte e sicuramente vittorioso su di lui, ma scuotente o crollante le sue lance contro il nemico, in quanto intenzionato a morire con onore, appunto combattendo, e se il suo combattere ha una spazialità dinamica che in qualche frangia può sovrapporsi a quella del tremare, ciò non è dovuto alla presenza di un tremare, spazzato via dalla preposizione “against”, bensì dalla debolezza della struttura corporea cui è affidato lo scuotere o il crollare la lancia. Si tratta di una metafora per un individuo in aperta e dichiarata disfatta, tanto più manifesta in quanto non vi è nulla che può più nasconderla, non le fronde che non ci sono più, neanche il canto che poteva far passare in second’ordine la debolezza fisica, canto prima posseduto come proprio talento, ora assente o ingiallito in vecchi fogli di pergamena, disfatta tanto più triste perché dovuta non solo all’inadeguatezza delle forze, ma anche ad una indigenza fisica che comporta la mancanza di bellezza, di estetica. La traiettoria dei moti sottesi alle azioni principali mostra un moto di diffusione relativo al canto, alle onde sonore che si propagano nell’aria, inoltre moti verso il basso relativi alla caduta di quanto, non ha più l’energia per far fronte alla forza di gravità ed ergersi, per non cadere, per dare a sua volta avvio ad un moto di avanzamento, quello della lancia, dei rami-bracci che si prolungano nella lancia e nel suo moto e che si scuotono e danno ormai l’impressione di tremare nel mentre. In aggiunta si tratta dell’unica cosa che si mostra allo sguardo, una rappresentazione quindi spietata della decadenza fisica. Nella seconda strofa il protagonista compara se stesso al tramonto del giorno nel momento in cui sta per scomparire l’ultima luce rapita dalla notte più nera. Il sintagma black night, in inglese senza articolo, somigli ad un nome proprio interpretabile sia come Black Night, “Notte la Nera”, o comunque “Notte Nera”, sul tipo ad esempio di “Big Jim”, “Jim il Grosso” o “Grosso Jim”, sia, riferendoci sempre solo alla pronuncia e non anche alla grafia, come Black (K)night, “cavaliere nero”, così che la notte viene ad avere qui una doppia figurazione animata, come notte nera e come sinistro cavaliere nero che a sua volta, essendo in inglese la morte di genere maschile, si sovrappone perfettamente ad una personificazione in ambito umano della morte stessa, la quale nel quarto verso di questa seconda strofa compare anche direttamente in prima persona come entità capace di trasformarsi, di travestirsi, di avere due o più facce, di aver un suo doppio, nel caso specifico di trasformarsi come buio collegato all’impossibilità di vedere da parte dei morti e come cavaliere nero appunto in una personificazione di ambito umano, la quale si allaccia perfettamente all’interpretazione data nella prima strofa del verbo “shake” non come tremare dal freddo, bensì come crollare la lancia per combattere contro uno spaventoso nemico o possibile Cavaliere Nero, comunque il freddo che pure connota i cadaveri e si proietta sulla personificazione della morte, la quale ha il compito di sigillare la vita nel freddo, nel buio, nel silenzio e nella mancanza di movimento, nella quiete, come un sigillare i metaforici dormienti nella bara. Ciò ricorda un’altra descrizione della morte, quella posta da Shakespeare in bocca a Claudio: “Ay, but to die, and go we know not where;/To lie in cold obstruction and to rot” (Craig-Swinburne-Dowden 1962: Measure for Measure, Atto III, Scena I, 258), qui tradotto con “Ahi, ma morire e andar non sappiam dove;/Giacere in fredda ostruzione e marcire”, come i corpi fossero costretti a giacere chiusi e a subire la loro decomposizione – per altro Shakespeare, evidentemente capace di percepire e affrontare tutto l’orrore della morte, ne ha dato rappresentazioni di un terrore sconvolgente ed anzi al centro delle sue tragedie e della sua opera in generale sta appunto il rapporto con la morte, l’evento tragico per eccellenza nell’esistenza degli umani.

Ora l’Endotrama (Mascialino 1997 e segg.) o traiettoria dei moti sottesi alle azioni di cui si compone questa seconda strofa sono di caduta dall’alto al basso: vedi tramonto del sole e moto di chiusura come posizionamento di un coperchio, di qualcosa che si pone sopra ad altro come marchio di chiusura, quindi che procede dall’alto al basso anch’esso, inoltre un moto di allontanamento della vita dagli umani, quasi la morte rapisca la vita dalla luce per portarla nelle più oscure profondità. Nella trama della terza strofa il protagonista si compara con lo spegnersi del fuoco su se stesso, su quanto non può più essere ed è stato, ossia un fuoco ardente e vigoroso, immagine questa complessa dal punto di vista semantico, come andiamo a vedere. Partiamo dall’ambito concreto. Il fuoco, simbolo tra l’altro di energia e spiritualità, si nutre di materiale adatto alla combustione e fino a che trova tale materiale continua ad ardere e si fa sempre più grosso; quando invece tale materiale scarseggia e finisce, il fuoco per così dire brucia se stesso. Sul piano della metafora esso rappresenta qui soprattutto l’energia vitale, la forza della passione, dei sentimenti più estremi, più potenti, così forti da avere un effetto devastante su chi li subisca, sia come soggetto che come oggetto. Se si riferisce il fuoco alla personalità di Shakespeare come colui che ama la persona cui è indirizzato tale sonetto, esso indica la passione amorosa che ora si spegne per mancanza di combustibile, di energia erotica, ma noi sappiamo già dall’ultimo verso della prima strofa che il protagonista si è presentato nella metafora degli augelli canori e nel contempo come umano capace di canto, precipuamente dunque come artista, come poeta. Il fuoco dunque cui allude Shakespeare nella terza strofa riguarda sì le diminuite energie erotiche, ma nel contempo anche le energie artistiche che si stanno pure spegnendo e per altro anche questo è in perfetta sintonia con l’immagine di ingialliti fogli o foglie e dell’assenza del canto. Giungono ora i due versi finali che presentano in questo studio un’interpretazione diversa dalle altre fornite dagli studi accademici. Il sintagma al centro della mia interpretazione è “to love that well which” stante nel dodicesimo e ultimo verso, al centro del quale sta a sua volta il termine “well”. Abbiamo evidenziato nel capitolo precedente che “well” ha due significati di base, quello di avverbio e di sostantivo, rispettivamente bene e acqua sorgiva, polla. Abbiamo visto specificamente come le tre strofe relative a dodici versi presentino, tra l’altro, tre comparazioni del protagonista con corrispondenti fenomeni naturali: autunno-inverno, tramonto del Sole, spegnimento del fuoco. Abbiamo anche visto come la traiettoria dei verbi principali che compongono queste immagini sia data da moti di discesa, di caduta verso il basso, ricapitolando: foglie che pendono e cadono al suolo, Sole che ha apparentemente smesso di salire nel cielo e scende all’orizzonte come al suolo e sotto il suolo, fuoco che ha smesso di salire e scende ormai sempre maggiormente fino a cadere completamente al livello del suolo dove si estingue. Negli ultimi due versi, secondo le interpretazioni vigenti, non vi è più nessuna comparazione con fenomeni naturali di nessun tipo, come se la comparazione prodotta da Shakespeare nelle tre strofe precedenti non proseguisse più, si interrompesse. In realtà nel verso finale Shakespeare ha posto il termine “well” che può significare sorgiva e sarebbe allora presente nella chiusura della poesia una quarta comparazione con un fenomeno naturale, che mostra una spazialità dinamica dalla traiettoria opposta a quelle presenti nelle tre strofe precedenti ed è questa l’interpretazione sostenuta in questo studio e offerta come novità. Se il termine “well” significasse acqua sorgente, il paragone implicherebbe che il protagonista si proietta ancora in un fenomeno naturale, ma questa volta in verso ascendente, in qualcosa dall’esistenza perenne, in un’acqua sorgiva appunto che si dirige dal profondo della terra, dal basso dunque, verso l’alto della Terra, alla sua superficie, un’acqua per così dire immortale, destinata a sgorgare per sempre – o comunque molto a lungo nei secoli e nei millenni o anche nei milioni di anni. Questo come quanto di più puro ci possa essere per gli umani, un’acqua purificatrice che proviene dalle profondità nascoste al comune occhio umano, sul piano di una ulteriore metafora: come l’arte catartica e purificatrice, soprattutto, anche se non solo, tipica della tragedia, piano in cui la proiezione di Shakespeare diventa totalmente identificabile come quella della personalità di un artista consapevole del valore della sua arte. Il poeta dunque è quel “fonte”, come nella traduzione Testo B73, che la persona amata dovrà presto abbandonare, immagine in cui non è il poeta che morendo abbandona l’amato o l’amata, ma sono l’amato o l’amata che un giorno non lontano dovranno abbandonare quella sorgente che da parte sua continuerà invece a sgorgare eternamente, per altri, per l’umanità intera. Rivediamo che cosa appare dunque all’Endotrama (Mascialino 1997 e segg.). Ai moti in direzione verticale verso il basso presenti nelle prime tre strofe – foglie cadenti, giorno cadente, fiamme estinguentisi – seguono due moti impliciti alla Spazialità Dinamica del sostantivo, non dell’avverbio, ”well” inteso come sorgiva: uno relativo alla continuazione implicita del moto in direzione verticale verso il basso sotto terra, come sotto terra dovrà andare il protagonista proiezione di Shakespeare a morte avvenuta e preparata dalle strofe precedenti; l’altro moto, quello della sorgiva, sempre in direzione verticale, inverte il verso e va dal basso, dal profondo, in alto prima di riaffiorare in superficie, così che vi è l’associazione sia all’interramento del corpo morto e, sul piano metaforico, al viaggio nelle profondità psichiche compiuto dall’artista, sia successivamente all’affiorare e al permanere dell’arte come prodotto più puro in quanto purificato da ogni possibile contaminazione e possibilità di degenerazione, emersione che porta con sé anche la memoria dell’artista, salvandola dalla corruzione. Ricapitolando: essendo dunque il moto dall’alto verso il basso fino a sotto terra, dove il moto si inverte e va in verso opposto, vi è da un lato la parabola discendente del protagonista che sta per abbandonare la vita ed andare sotto terra in armonia con i moti discendenti presenti nelle prime tre strofe, dall’altro, sul piano metaforico e simbolico, vi è per così dire il viaggio dell’arte che dalla superficie deve scendere in profondità, quasi essa sia a stretto contatto con la morte, parabola che nello zampillare dell’acqua in superficie risale là dove tutti ne possono usufruire, come una sorgiva appunto che purifica coloro che si abbeverano ad essa sia in senso concreto che metaforico. Così Shakespeare si proietta nei due versi finali di nuovo in un fenomeno naturale, ma non più un fenomeno che riguarda la fine di qualcosa, bensì un fenomeno che riguarda un perenne sgorgare in superficie e portare in superficie i preziosi elementi prodotti nelle profondità, in altri termini: la presenza del termine “well” inteso come sostantivo, “fonte” nella traduzione prodotta in questo studio, introduce una Spazialità Dinamica dalla duplice e opposta Endotrama, quella consistente in una discesa nel profondo e quella consistente in una riemersione alla superficie, una spazialità dinamica non destinata, in linea di massima, a cessare entro la breve scadenza della vita individuale, ma a restare molto a lungo come un’acqua perenne che svolge la sua azione purificatrice e, sul piano simbolico, catartica come è consono all’acqua quando sgorga da profondità che ne garantiscono la purezza e all’arte quando sorge da profondità capaci di stimolare circuiti cerebrali incapaci di essere stimolati nella quotidianità, quindi di riportare armonia nella personalità di ciascuno secondo le individuali possibilità di reazione. Ancora una breve nota che da sola basterebbe a tagliare la testa al toro, ossia evidenzierebbe senza possibilità di equivoco il significato da dare a tale termine: se “well” fosse stato inteso da Shakespeare solo come l’avverbio “bene” nel senso di “molto” come è d’uso nella lingua inglese, il “that” corrisponderebbe ad un “ciò” e questo “ciò” dovrebbe essere riferito a quanto espresso nelle tre precedenti quartine, ossia gialle foglie, rami spogli, tramonto, ingresso della morte come altra faccia della notte, fuoco che si spegne sulle proprie braci come sul proprio letto di morte. Ora veramente se una persona dicesse all’altra persona amata di affrettarsi a fare del suo meglio per amare una serie di situazioni ed eventi prima che essi cessino, ciò implicherebbe che tali situazioni ed eventi siano appetibili in massimo grado. Ma nel testo shakespeariano tali situazioni ed eventi sono quanto di meno amabile ci possa essere per l’uomo: si tratta di situazioni ed eventi che tutti parlano di morte, implicitamente ed anche esplicitamente ed il “ciò” non può riferirsi che ad essi, ossia non può riferirsi direttamente al protagonista come persona e per altro l’autore adopera regolarmente i pronomi personali consoni dovunque sia il caso di usarli. È al contrario del tutto ovvio che la persona amata sia portata ad amare più fortemente una cosa positiva, tanto più positiva in quanto fonte di vita materiale come acqua e in quanto fonte di vita spirituale come purezza, ossia che ami l’ultima proiezione del protagonista, l’unica positiva in tutto il sonetto. Se “well” significasse solo bene, si avrebbe, come si ha, nel contesto della lingua italiana una allusione piuttosto esplicita ad operazioni erotiche qualificabili come ben fatte, riuscite al meglio, mentre in inglese tale allusione, pur rinvenibile, starebbe, come sta, sul piano più remoto appena percettibile. Per altro il protagonista ha già espresso il suo desiderio che l’amore della persona amata si faccia più forte nell’incombere della fine per cui, se tale “well” avesse significato per Shakespeare solo bene e sinonimi, ciò produrrebbe in italiano comicità e ridicolo, in inglese l’aumentativo anche concreto di amare e la su allusione remota al significato italiano. Ricapitolando la triplice angolazione da cui può essere visto “well” nel contesto di questo sonetto: da un lato e sullo sfondo più remoto sta la testé esposta timida e celata espressione erotica vissuta dal protagonista proiezione di Shakespeare eminentemente con se stesso, in solitudine, quasi per non farsi sentire dall’altro e per poter comunque esprimere, dire in qualche modo anche appena accennato quanto urgeva nel suo cuore e nei suoi sensi; da un altro lato e in primo piano il significato principale in sintonia con il resto del sonetto che è appunto quello di “fonte” o simili. Proseguendo: nel contesto così esposto in questo studio, grazie alla presenza della proiezione del protagonista nella sorgiva, si inseriscono dunque due spazialità dinamiche opposte, una adatta al piano concreto della vita, l’altra adatta al piano simbolico, collegate coerentemente dalla annunciata morte del protagonista: nelle strutture di superficie, la persona amata, dedicataria del sonetto, dovrà abbandonare presto il protagonista che è vicino alla morte, ossia è il protagonista che se ne va, che sta per sgombrare il campo; nelle strutture più profonde, avviene il contrario: se la sorgiva è l’ultima proiezione del protagonista, essa in sé contiene non solo l’allusione alla morte dell’individuo in carne ed ossa, ma anche alla vita perenne della sua opera artistica essendo la sorgiva qualcosa che non scompare come le foglie, il Sole e le fiamme, ma qualcosa che sale dal profondo e resta per sempre o molto a lungo, metaforicamente il balsamo dell’arte, così che in tali strutture il protagonista riaffiora e resta perennemente a purificazione dell’umanità, mentre la persona amata è destinata, come tutti gli esseri, a scomparire presto e per sempre, quindi a lasciare presto e per sempre l’amato, l’artista, la sua arte, perciò deve affrettarsi a goderne la vicinanza, l’arte, finché può. In questo secondo contesto di strutture profonde convogliate da quelle di superficie si inserisce dunque un messaggio come invito interpretabile sul piano particolare e universale: sul piano particolare, goda la persona amata, fino a che resterà in vita, dell’arte del protagonista proiezione di Shakespeare; sul piano universale, goda l’umanità, fino a che avrà vita, dell’arte che, ippocraticamente più lunga della breve vita degli individui, resta a disposizione perenne di tutti come fonte capace di portare purificazione nell’esistere. Ricapitolando ancora: la persona amata abbandona il protagonista sia perché questo morirà entro breve tempo – piano di superficie –, sia perché essa stessa - verosimilmente un uomo come la ricerca biografica tramanda - morirà essendo breve la vita e abbandonerà quindi l’opportunità di poter amare per sempre il protagonista in qualità di artista così grande da fungere da fonte ristoratrice dell’umanità per sempre, quindi di poter usufruire della sua arte come di acqua di sorgente per la propria purificazione. Il protagonista proiezione di Shakespeare dunque, conscio sia del suo aspetto fisico di scarsa bellezza e della sua energia ormai alla fine, sia del suo alto valore derivato dalla capacità di raggiungere profondità irraggiungibili ai più e per le quali deve essere a contatto strettissimo con le forze psichiche più oscure associabili per molti aspetti alla morte stessa, deve lasciare fisicamente l’umanità, ma resta perennemente con essa come artista, così che, mentre gli altri possono godere della sua arte catartica finché restano in vita, quindi per breve tempo, lui stesso è destinato a permanere sempre con l’umanità, dopo la sua morte, nella sua produzione artistica. Il motivo di tale scelta lessicale problematica da parte di Shakespeare – avrebbe potuto agevolmente adoperare un altro termine per indicare la sorgente d’acqua – sta appunto nella particolare polisemia intrinseca al termine “well”, tale che si presta sia al significato profondo del sonetto sia ad un sottinteso di tipo erotico, in inglese molto sfumato come abbiamo evidenziato, uno dei numerosissimi giochi di parole presenti nell’opera di questo autore, ossia: sotto l’innocuo avverbio “well”, che si usa unito a to love, sta anche, come già accennato, una sottile allusione alla modalità concreta dell’amare in senso erotico, che porta ad emersione una necessità di scambio sul piano fisico e non solo spirituale da parte del protagonista nei confronti della persona amata, necessità di amore fisico che il protagonista non ha l’ardire di rivelare, ma che non vuole neppure sopprimere del tutto e che vuole in qualche modo, anche così contraffatto, esprimere. Nell’interpretazione data in questo studio abbiamo evidenziato come Shakespeare abbia creato tale possibile cripto-comunicazione per esprimere in qualche modo e misura il suo desiderio sessuale e fisico dell’altra persona quasi senza che nessuno se ne accorgesse ed il perché di una forma tanto nascosta è anche molto evidente: l’indigenza fisica del protagonista avrebbe reso risibile e penosa una sua avance sul piano fisico, così che questa avance e richiesta sono rimaste a livello di desiderio represso quasi del tutto, fino appunto ad una eco lontanissima non immediatamente percettibile a livello di lingua inglese, tale che non ha intaccato neppure minimamente l’eleganza del sonetto, impostato in direzione tutt’altro che materiale o volgare, mentre nella lingua italiana amare bene acquista subito il significato di cui sopra. Per fare un esempio preso dal contesto dei sonetti, nel sonetto LVII “Being your slave, what should I do but tend” (Craig-Dowden 1962: 57), qui tradotto con “Io il tuo schiavo, che dovrei far se non servire”, Shakespeare ad esempio ribadisce la sua posizione rispetto alla persona amata, essendo consapevole di una propria inferiorità – da intendersi verosimilmente sul piano fisico ed estetico – e mi sembra veramente improbabile che un artista di tanto valore possa improvvisamente, e proprio dopo aver fatto il suo autoritratto in modo tanto esplicito e tanto spietato, diventare zotico al punto di fare impudentemente addirittura delle richieste di miglioramento dei servizi per sé, richieste che giustificherebbe addirittura con la vicinanza alla morte, mancanza di stile che permarrebbe anche quando i servizi fossero di ordine non solo o per nulla materiale, ma spirituale. Per altro il protagonista del sonetto qui in analisi parla nel tredicesimo verso, come già detto, di amore “più forte”, aggettivo che pone in primo piano l’intensità dell’attrazione amorosa, non le azioni erotiche che la possono eventualmente accompagnare e che restano, come mostrato in questa interpretazione, chiuse in un sommesso e quasi inconfessato dialogo con se stesso, chiuso nel doppio senso che sta appunto in terzo piano rispetto al primo senso, terzo piano che è stato posto in primo piano dalla lingua italiana prodotta da tutti gli interpreti finora con i risultati già esposti in dettaglio.

Per concludere: questo studio ha prodotto una interpretazione e una traduzione non conformistiche di uno tra i più bei sonetti di Shakespeare, le quali si pongono come novità e a mio giudizio come più corretta interpretazione dello stesso. Questo studio ha anche mostrato i percorsi seguiti e prodotti o ricostruiti per giungere all’interpretazione esposta, che può essere condivisa o meno, ma che comunque non è eliminabile da un generico quanto insufficiente giudizio soggettivo secondo il semplice gusto personale di chi legge, ossia si tratta di un’interpretazione che non staziona sul piano della soggettività indimostrata, bensì si pone sul piano obiettivo della verificabilità e falsificabilità delle ipotesi sostenute, in altri termini: si tratta di una interpretazione che non è imposta senza alcuna giustificazione ai lettori, specialisti o meno che siano, ma che espone le proprie ipotesi al vaglio dei lettori, specialisti o meno che siano, rendendo conto di quanto ha raggiunto e di come lo ha raggiunto, come dovrebbe essere, sempre a mio giudizio, connotazione obbligata di tutte le analisi che si offrono alla lettura di un pubblico. Alla luce delle traduzioni e interpretazioni dei testi letterari stranieri in generale presenti sul mercato italiano sono sempre più convinta della necessità di una ritraduzione non pragmatica di tutti i classici di questo ambito mirata a dare testi e interpretazioni che, pur rispettose dell’individualità dello studioso che si è apprestato all’impresa, stazionino sufficientemente sul piano obiettivo in cui sta per forza maggiore l’opera che si voglia tradurre. Tutto ciò se l’arte letteraria e la sua traduzione devono avere un senso. Certo, se non ne hanno, allora “anything goes” (Feyerabend 1987), va bene qualsiasi cosa. Io credo comunque che ne abbiano ed anzi credo che abbiano un senso molto importante nella civiltà degli umani, un senso che in ogni caso va scandagliato al meglio, credo che lo scopo dell’interpretare e tradurre testi letterari sia questo principalmente.

RITA MASCIALINO

__________________________________________________

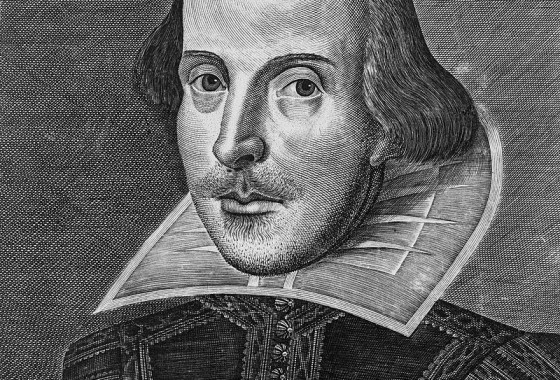

Photo Credits: Wikimedia